大判印刷における優れたカラーマネジメントの鍵は、プロファイルの品質にある。しかし、独自のプロファイルを作成するには、分光光度計に投資する必要があります。

この話の前半では、カラーマネジメントの基本的な要素のいくつかを見てきた。システムの鍵は、プリンター、印刷モード、インク、基材の組み合わせごとのカラープロファイルであることを述べた。

大判は、使用される基材の種類が非常に多いため、特に難しい分野である。メディアによってインクの吸収率は異なり、ホワイトポイントも異なります。また、必然的に多くのユーザーは最も安価な素材を求めることになり、ロットによって多少のばらつきが生じます。

多くのベンダーが一般的なプロファイルを提供しており、これらは良い出発点となるが、温度や湿度といったプリンター周辺の環境条件は考慮されていない。

場合によっては、RIPは、環境の小さな変化、基材やインクのロット間のばらつき、または新しいプリントヘッドのようなプリンタの変更を考慮して設定を微調整するのに十分な余裕を与えてくれるかもしれません。しかし、独自のプロファイルを作成することで、より良い結果が得られ、その結果インク消費量が少なくなることに気づくかもしれません。

分光光度計

デバイスのカラー出力を読み取るには、分光光度計に投資する必要があります。基本的に、分光光度計は基板に光を当て、反射して戻ってくる光波を測定することで機能します。

光を測定するための開口部の大きさは重要である。ほとんどの分光光度計メーカーは3~4mmの開口部を使用していますが、開口部のサイズを選べるメーカーもあります。テキスタイルや、バナーのような低解像度のプリントには、開口部が大きい方が適しています。

現在の分光光度計はすべて最新の規格、特に測定条件を規定するISO 13655-2009に対応している必要があります。古い分光光度計をお持ちの場合は、この規格に準拠したものに交換する必要があるかもしれません。

規格自体は、特定の測定条件を定義している:M0はフィルターなしのタングステン光、M1はD50または昼光とUV光、M2はUVなしの非偏光光、M3はUVがフィルターされた偏光光である。これらのうち、主な問題はM1であり、これはメディア中の蛍光増白剤の影響に対抗することができる。

標準的な分光光度計のほとんどは、紙や板などの反射材に対応するように設計されています。しかし、このような作業を行う場合は、バックライトやガラスなどの透過性素材にも対応できるモデルを検討する必要があるかもしれない。

ハンドヘルド型と自動型がある。ハンドヘルド型は安価で、モニタープロファイルの作成など多目的に使える傾向がある。しかし、多数のプロファイルを作成する必要がある場合は、自動化されたリーダーを使用することをお勧めします。

1,000以上の小さなカラーパッチが入ったテストチャートを印刷し、それぞれのパッチを分光光度計で測定する必要があります。パッチの数が多ければ多いほど、分光光度計が読み取れる色の組み合わせが増え、全体的な結果が良くなる。時間がかかる作業だが、色を正しくするために同じ仕事を何度も印刷しなければならないほどイライラすることはない。

何がありますか?

市場リーダーは間違いなくX-Rite社で、数年前にほとんどの競合他社を買収している。主な製品はi1 Pro2で、USB経由でコンピューターに接続するハンドヘルド機器である。利用可能な機能を決定する様々なバンドルで販売されているが、適切なライセンスがあればすべての機能をアンロックすることができる。

そのため、モニターからスキャナー、プリンターまで、あらゆるデバイスで使用できるが、ワイドフォーマットのユーザーは、CMYKプリンターで動作し、デバイスリンクプロファイルを作成できるi1 Publishキットが必要になる。

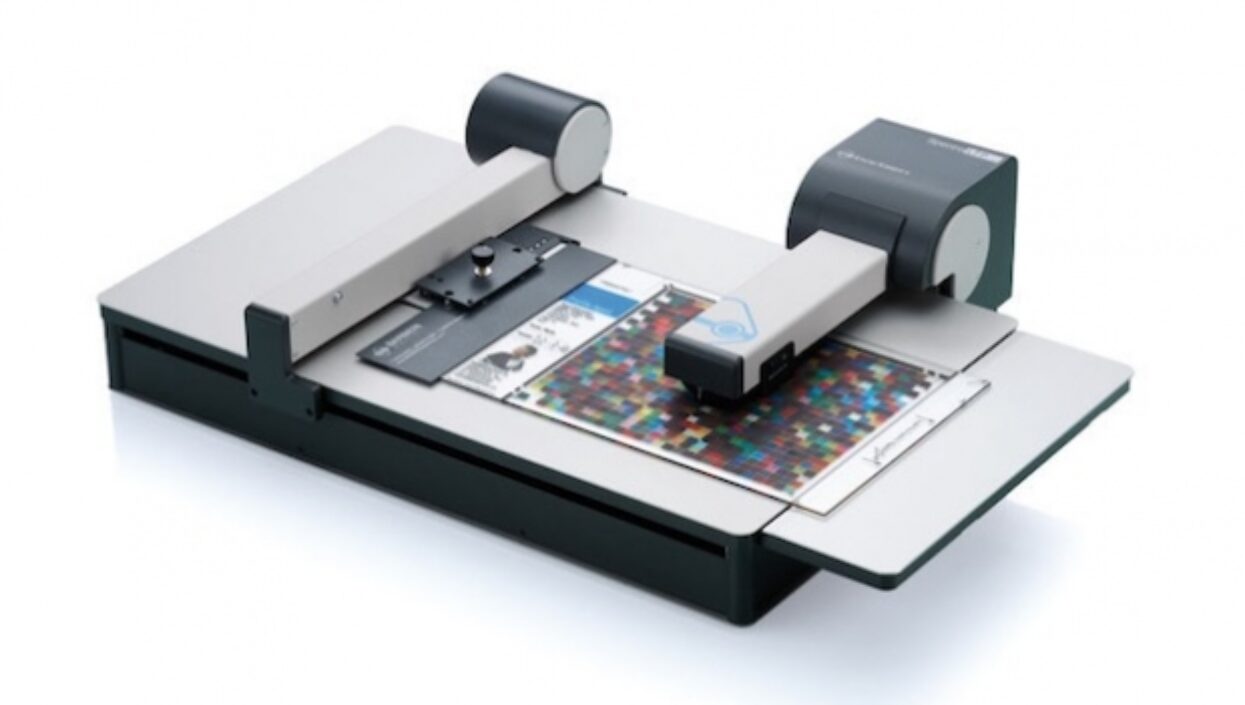

X-Rite社では、i1を自動リーダーに変換するテーブルi1iOも販売しており、両方のアプローチの長所を生かすことができる。厚さ10mmまでの反射メディアに適しており、毎分約500パッチを読み取ることができる。

X-Rite i1 Pro2は、最も一般的なハンドヘルド分光光度計の1つです。i1iOテーブルに追加して、自動化ソリューションを作成することができます。

しかし、X-Rite社は自動チャート・リーダーi1 Isis 2も製造している。しかし、テスト・チャートを印刷するのではなく、チャートを読み込む。標準バージョンはA4シートを使用し、約8分で1500パッチまで読み取ることができる。より大きなXLバージョンもあり、こちらはA3+まで対応し、2500パッチまで約10分で読み取ることができる。

ほぼすべてのRIPと関連ソフトウェアがi1デバイスで動作する。X-Riteはi1Publishを販売している。i1Publishは、プロファイルの作成と編集ができる、優れたオールラウンド・カラーマネージメント・プログラムである。

イタリアのバルビエリ社は、特に大判分野向けに設計されたSpectro LFPを開発した。透明基材、反射基材、厚さ20mmまでの基材に対応する。テキスタイル、ガラス、ビニール、キャンバス、木材など、さまざまな素材に対応する。

バルビエリは、水性、溶剤、UVプリントに対応するスペクトロスイングも製造している。透明メディア用、反射メディア用、両方のメディア用の3つのバージョンがある。測定アパーチャーは2mmで、最大3000パッチまで測定可能。紙、バナー、キャンバス・トラック・カバーなど、厚さ1mmまでのフレキシブル・メディアに対応。

さらにバルビエリは、コンピューターとは独立して使用できるポータブル機器、スペクトロパッド2を販売している。これは個々のスポットカラーを測定するために設計されている。

これらの機器にはすべてバルビエリ独自のゲートウェイ・ソフトウェアが付属しており、ほとんどの大判RIPやカラーマネジメント・ソフトウェアと連動する。

コニカミノルタのセンシングユニット部門は、産業用途を中心に興味深いモデルを数多く開発している。その中でもFD7は、濃度測定も可能な分光光度計である。

M1測定モードをサポートし、テストストリップやプロファイリングチャートを素早く測定するスキャンモードも搭載。ハンドヘルド型だが、カラーパッチの列に沿ってガイドする定規が付属している。同様の機能を持つFD5もあるが、測色データのレポートのみで、スキャン機能はない。

プロファイリング

プロファイリング自体は2段階ある。1つ目は、プリンターをリニアライズして、クリッピングのない適正なインク量を確保すること。2つ目は、実際のプロファイルを作成することで、テストチャートを印刷し、パッチを測定します。

この話の最初の部分で述べたように、多くのRIPにはプロファイルを作成する機能が含まれており、ほとんどのRIPはウィザードを使用して、一連の簡単な質問をすることでプロセスを段階的に進めることができる。正確なプロセスは使用するソフトウェアに依存し、ある程度の試行錯誤が必要かもしれないが、ウィザードを使えば推測はほとんど不要になるはずだ。

最後に、分光光度計を定期的に点検することをお勧めします。

カラーマネジメントを理解する」についてはパート1を参照。

FESPA Digital 2016の教育プログラム

FESPA Digital 2016では、印刷業者のビジネスチャンスを広げるための教育プログラムを提供する。

Marco Olivotto & C.sncのオーナーであるマルコ・オリヴォットが、「クロスメディア印刷の世界におけるカラーマネージメント」と題したセミナーで、厳しい世界で成功するためのカラーマネージメントを理解することの重要性について語る。

マルコはまた、「印刷を拒否した色」についてのセッションを行い、印刷会社が印刷不可能な色に対処する方法を理解するのに役立つユーザー事例を紹介するほか、「プロセス標準デジタル-標準化への道」についても説明する。

FESPA Digital 2016の詳細および参加登録については、www.fespadigital.com。コードをお忘れなく:ADOZ0101で入場無料。