Regina Wilhelm, Leiterin des Nachhaltigkeits- und Umweltmanagements bei Brother At Your Side, betont erneut, wie wichtig es für Druckereien ist, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu verfolgen.

Lassen Sie uns über Nachhaltigkeit sprechen – aber warum?

Nachhaltigkeit ist ein sogenanntes Modewort unserer Zeit: Jeder spricht darüber – aber weiß auch jeder, was es genau ist? Für den Begriff Nachhaltigkeit gibt es keine offizielle Definition, was einer der Gründe für seine inflationäre Verwendung in diesen Tagen sein mag. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, den Begriff zu erforschen. Das Konzept der Nachhaltigkeit untersucht die Beziehung zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, Umweltqualität und sozialer Gerechtigkeit.

Dieses Konzept hat sich seit 1972 weiterentwickelt, als die internationale Gemeinschaft auf der Konferenz der Vereinten Nationen über die menschliche Umwelt in Stockholm erstmals den Zusammenhang zwischen Lebensqualität und Umweltqualität untersuchte. Im Jahr 1987 kam der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ in die Diskussion und wird definiert als „eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen“(Brundtland G.H., 1987). Von da an wurde der Schwerpunkt auf das Gleichgewicht der wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse der Menschen in Verbindung mit der Regenerationsfähigkeit der natürlichen Umwelt gelegt.

Eine ehrliche, aber vielleicht drastische Aussage lautet: Die meisten unserer derzeitigen Wirtschaftspraktiken haben ziemlich verheerende Folgen für die natürlichen Lebensgrundlagen. Damit ist auch gemeint, dass unser derzeitiger Lebensstil den Wohlstand künftiger Generationen untergräbt. Alles im Widerspruch zu den oben genannten Zielen der nachhaltigen Entwicklung. Einige Beispiele für diese Entwicklung sind die großflächige Abholzung der Wälder, die Überfischung der Ozeane und der Verlust von fruchtbarem Ackerland, die alle zeigen, dass wir weit von einem Gleichgewicht zwischen den drei Elementen der sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der Menschen und der Regenerationsfähigkeit der Umwelt entfernt sind. Dies ist umso schlimmer, wenn man bedenkt, dass allein die Folgekosten des Klimawandels und des Verlusts der biologischen Vielfalt bis 2050 etwa ein Viertel des weltweiten Bruttosozialprodukts ausmachen könnten(Umwelt Bundesamt, 2023).

Dieses Ungleichgewicht wird noch deutlicher, wenn man sich das Konzept des „Earth Overshoot Day“ ansieht, der jedes Jahr von der Denkfabrik Global Footprint Network festgelegt wird. Der Earth Overshoot Day markiert das Datum, an dem die Menschheit das „Budget der Natur“ für das Jahr ausgeschöpft hat1. Der ökologische Fußabdruck der Menschheit und die Biokapazität der Erde haben sich so weit auseinander entwickelt, dass die Ressourcen unseres Planeten nur noch bis Ende Juli reichen. Das bedeutet, dass die Menschheit die erneuerbaren Ressourcen der Natur in etwas mehr als einem halben Jahr erschöpft, so dass wir für den Rest des Jahres ein ökologisches Defizit aufweisen. Folglich benötigt der menschliche Lebensstil natürliche Ressourcen von 1,75 Welten statt der verfügbaren.

Folglich sollte klar werden, dass ein „Business as usual“-Ansatz, bei dem die Industrieländer ihre ressourcenintensiven Volkswirtschaften beibehalten und die Entwicklungs- und Schwellenländer diese Volkswirtschaften übernehmen, kein gangbarer Weg ist. Daher ist ein Übergang zur Nachhaltigkeit erforderlich, der innerhalb der ökologischen Leitplanken agiert und das natürliche Kapital bewahrt. Nachhaltige Praktiken sollten Ökologie und Ökonomie positiv miteinander verbinden und dadurch den sozialen Wohlstand steigern. Das übergeordnete Ziel ist eine Wirtschaft, die im Einklang mit den sozialen und ökologischen Elementen steht.

Verständlicherweise mag das für die Wirtschaft zu altruistisch klingen, ABER: Dahinter steht nicht nur der Wunsch, etwas Gutes zu tun, sondern vielmehr die Sicherung des eigenen Fortbestands – und das Bemühen um handfeste wirtschaftliche Interessen, wie die Sicherung der Lebens- und damit der Standortqualität oder schlicht die Gunst der Kunden. In der Konsequenz bedeutet dies auch, dass Umweltschutz und wirtschaftliche Entwicklung keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig bedingen. Daher sollten wir nach dem Motto „jetzt zahlen, später profitieren“ oder „für morgen planen, damit es Sie auch übermorgen noch gibt“ handeln. Dahinter steht die Überlegung, dass es extrem schwierig und/oder teuer sein wird, die gestiegenen Nachhaltigkeitsanforderungen von Regierungen, Kunden oder anderen Interessengruppen zu erfüllen, wenn wir zu spät damit anfangen. Natürlich hat sich das allgemeine „Leben auf Pump“ aus unserem kapitalistischen System entwickelt – das zwar fehlerhaft, aber das beste System ist, das wir haben.

Ein Beispiel aus der Wirtschaft, wie Unternehmen es besser machen können, indem sie sich für echte Nachhaltigkeit einsetzen, ist die Outdoor-Marke Patagonia. Obwohl es sich um ein gewinnorientiertes Unternehmen handelt, engagiert es sich für den Umweltschutz, z.B. durch seine Earth Tax, mit der es bereits seit 1985 1% seiner Einnahmen an ökologische Projekte abgibt; seinen neu gegründeten Home Planet Fund, der als „aktivistischer Arm“ von Patagonia fungieren soll; seine Konzentration auf die Verwendung von recycelten Fasern und ökologischer Baumwolle als eines der ersten Unternehmen der Branche seit Mitte der neunziger Jahre – heute werden 85% der synthetischen Fasern von Patagonia recycelt und das Unternehmen erklärt, dass bis 2025 kein neues fossiles Öl in seinen Produkten verwendet wird. Um den Lebenszyklus seiner Produkte zu verlängern, hat Patagonia den größten Reparaturservice in Nordamerika eingerichtet und einen weiteren in Amsterdam eröffnet. Aus demselben Grund kauft und verkauft die Marke ihre Produkte auf einer Secondhand-Plattform.

Während andere Unternehmen Klimaneutralität durch CO2-Kompensation in Form von Aufforstungsprojekten versprechen, will Patagonia die Emissionen innerhalb seiner eigenen Geschäftstätigkeit reduzieren. In dieser Hinsicht legt Patagonia den Schwerpunkt auf seine Materialproduktion, die für mehr als 87% seiner Treibhausgasemissionen (THG) verantwortlich ist.

Ein weiterer wichtiger Aspekt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist die Transparenz. Patagonia verfolgt einen transparenten und ehrlichen Ansatz: Das Unternehmen plante ursprünglich, im Jahr 2025 Klimaneutralität zu erreichen, musste dieses Ziel jedoch auf 2040 verschieben. Auch wenn dies als Rückschritt betrachtet werden kann, so sind die Maßnahmen des Unternehmens, wie oben erwähnt, durch echte Anstrengungen und transparente Reaktionen zu erklären, indem sie zugeben, dass sie sich mit ihrem ursprünglich gesetzten Ziel anfangs zu viel vorgenommen haben.

Nachdem Sie dies gelesen haben, fragen Sie sich vielleicht, wie es diesem Unternehmen wirtschaftlich geht. Das Unternehmen hat einen Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar und beschäftigt rund 3.300 Mitarbeiter. Während andere Outdoor-Unternehmen straucheln oder viel langsamer wachsen, scheint Patagonia gegen Wirtschaftskrisen immun zu sein. Patagonia ist eine umweltbewusste Marke für Oberbekleidung, nicht nur wegen der Verwendung von recycelten Stoffen, sondern auch wegen der verschiedenen Programme, die das Unternehmen zur Verringerung seiner Umweltauswirkungen durchgeführt hat.

Daher gibt sich Patagonia als Unternehmen wirklich Mühe und verbindet sein Engagement mit dem Kerngeschäft, anstatt sich z.B. durch Aufforstungsprojekte freizukaufen. Der Markt gibt ihnen Recht: Patagonia ist heutzutage eine der stärksten Outdoor-Marken und das schon seit einiger Zeit. Es ist eine andere, verantwortungsvolle Art, ein Beispiel dafür zu geben, dass sich Unternehmen ihrer Verantwortung in einem kapitalistischen System bewusst werden.

Nachdem wir die Bühne mit einer erfolgreichen Nachhaltigkeitsgeschichte bereitet haben, wollen wir uns nun der Druckindustrie und einem wichtigen Nachhaltigkeitsrahmen zuwenden, der Agenda 2030 und ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung.

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung – ein Kompass für nachhaltiges Handeln in der Druckbranche?

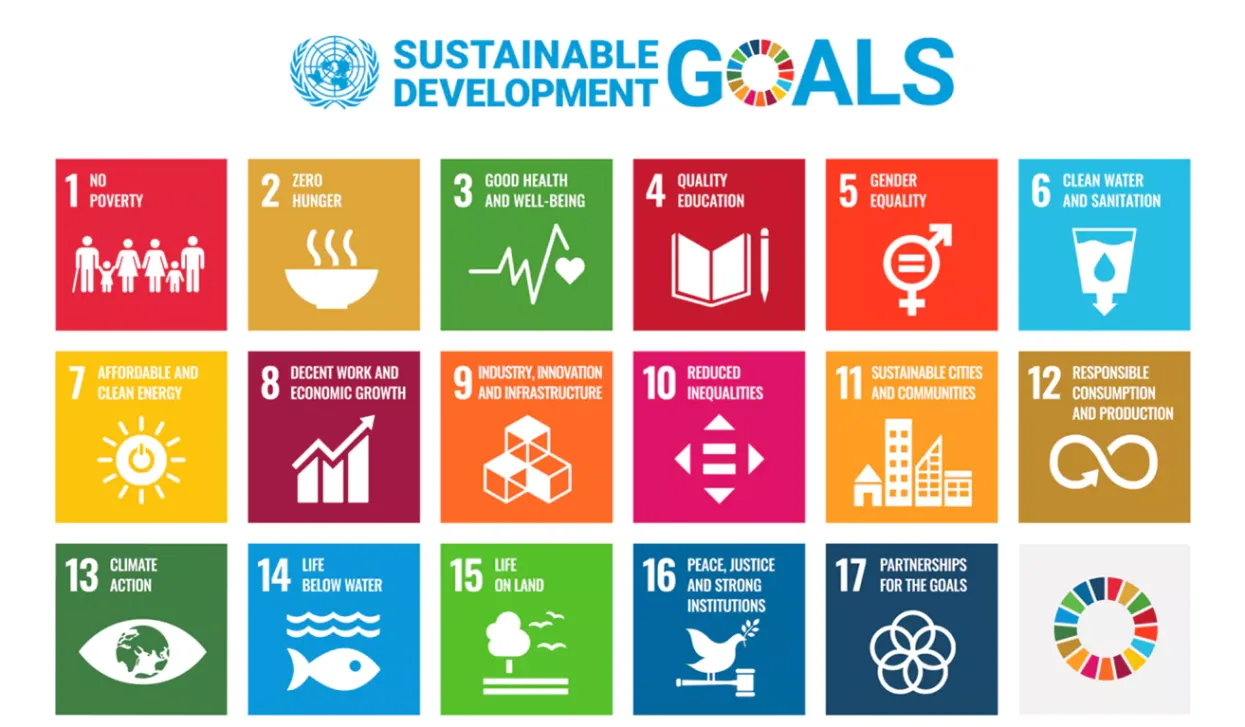

Eine Möglichkeit, die eigenen Aktivitäten nachhaltiger zu gestalten, sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs). Im Jahr 2015 beschloss die internationale Gemeinschaft die Agenda 2030 und ihre Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) – ein Plan für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand bis zum Jahr 2030 sowie ein Symbol für die Ziele, die die Menschen auf der ganzen Welt für eine bessere Zukunft anstreben. Generell können die 17 Ziele als dringender Aufruf zum Handeln aller Länder – Industrie- und Entwicklungsländer – im Rahmen einer globalen Partnerschaft beschrieben werden. Sie erkennen an, dass die Beendigung von Armut und anderen Entbehrungen mit Strategien einhergehen muss, die Gesundheit und Bildung verbessern, Ungleichheit verringern und das Wirtschaftswachstum ankurbeln – und das alles bei gleichzeitiger Bekämpfung des Klimawandels und der Erhaltung unserer Ozeane und Wälder. Das Prinzip hinter dieser Agenda miteinander verbundener Ziele beruht auf der Einsicht, dass echte Nachhaltigkeit nur dann verwirklicht werden kann, wenn wirtschaftliche, soziale und ökologische Belange gleichrangig behandelt werden und wenn alle wichtigen Akteure, d.h. Regierungen, die Zivilgesellschaft, der Unternehmenssektor und die Öffentlichkeit, in diesem Prozess vertreten sind.

Lassen Sie uns nun näher darauf eingehen, wie die SDGs mit dem Druckgeschäft verbunden werden können. Dazu wird sich dieser Blog auf das SDG 12 „Verantwortungsvoller Konsum und verantwortungsvolle Produktion“ und seine Unterziele konzentrieren, denn dieses SDG ist eines, wenn nicht sogar das wichtigste SDG für die Geschäftswelt. Es wird anerkannt, dass grundlegende Veränderungen in der Art und Weise, wie Gesellschaften produzieren und konsumieren, von zentraler Bedeutung sind, um eine globale nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

SDG 12: Verantwortungsvoller Konsum und Produktion

Das Thema verantwortungsvoller Konsum und Produktion hat in unserem Alltag an Bedeutung gewonnen. In der heutigen globalisierten Welt kaufen die Menschen verschiedene Konsumgüter, die teilweise oder vollständig in verschiedenen Ländern der Welt produziert wurden. Neben der Bedeutung von wirtschaftlichem Fortschritt und Wohlstand dient der Konsum verschiedener Konsumgüter den menschlichen Bedürfnissen nach Nahrung, Wohnen, Mobilität und Unterhaltung und ermöglicht uns einen individuellen Lebensstil. So haben Konsum und Produktion das Gedeihen von Gesellschaften und Volkswirtschaften ermöglicht. Unsere vorherrschenden Konsum- und Produktionsmuster führen jedoch zu einem immensen Verbrauch von Energie und natürlichen Ressourcen und haben tatsächlich langfristige Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Daher sollten Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit die normative Praxis für die wirtschaftliche Produktion und den Lebensstil der Verbraucher sein. Um unsere Produktions- und Konsummuster verantwortungsbewusster zu gestalten, muss der Lebenszyklusgedanke berücksichtigt werden. Produkte müssen von der „Wiege bis zur Bahre“ betrachtet werden, wobei die Verantwortung für jede Phase des Produktlebenszyklus wie Ressourcengewinnung, Produktion, Vertrieb, Verwendung, Abfallentsorgung und Wiederverwendung (besser) berücksichtigt werden muss.

SDG 12 besteht aus weiteren 11 Zielvorgaben und 13 Indikatoren, die hauptsächlich für den staatlichen Kontext entwickelt wurden, aber auch auf die Unternehmenspraxis angewendet werden können. In der folgenden Tabelle sind Unterziele und Indikatoren aufgeführt, die auch im Kontext der Druckindustrie angewendet werden können.

Tabelle 1: SDG 12: Ausgewählte Unterziele und Indikatoren

| Unter-Ziele | Indikatoren |

| Zielvorgabe 12.1: Den 10-Jahres-Rahmen für nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion umsetzen | Aktionspläne für nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion (z. B. kurz-, mittel- und langfristige Ziele) |

| Zielvorgabe 12.2: Nachhaltige Bewirtschaftung und Nutzung von natürlichen Ressourcen | Materialfußabdruck; Menge des Materialverbrauchs

(z.B. bei der Herstellung, aber auch bei der Verwendung von Verpackungsmaterial) |

| Zielvorgabe 12.4: Verantwortungsvoller Umgang mit Chemikalien und Abfällen | Erzeugung gefährlicher Abfälle

(z.B. im Zusammenhang mit Druckfarben und anderen Flüssigkeiten) |

| Zielvorgabe 12.5: Erhebliche Verringerung der Abfallerzeugung | Recyclingquoten

(z.B. während des Herstellungsprozesses, aber auch für viele andere Phasen) |

| Zielvorgabe 12.6: Unternehmen zur Einführung nachhaltiger Praktiken und zur Nachhaltigkeitsberichterstattung ermutigen | Unternehmen, die Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen

(und damit z.B. die GRI- oder CSRD-Anforderungen erfüllen und Nachhaltigkeitsdaten auf transparente Weise offenlegen und von Greenwashing absehen) |

| Zielvorgabe 12.7: Nachhaltige Beschaffungspraktiken fördern | Nachhaltige Beschaffungspläne auf Unternehmensebene (bezieht sich auf eine verantwortungsvollere Wertschöpfungskette) |

| Zielvorgabe 12.8: Das Verständnis für nachhaltige Lebensstile fördern |

Ausmaß des Bewusstseins für nachhaltige Lebensstile (z.B. durch Mitarbeiterschulungen) |

| Zielvorgabe 12.A: Unterstützung der wissenschaftlichen und technologischen Kapazitäten der Entwicklungsländer für nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion |

Höhe der Unterstützung für Entwicklungsländer bei Forschung und Entwicklung für nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion sowie umweltfreundliche Technologien |

Quelle: SDG Tracker(https://sdg-tracker.org/sustainable-consumption-production)

Ein Unterziel passt besonders gut zum Druckereigewerbe. Lassen Sie uns daher das Unterziel 12.4 des verantwortungsvollen Umgangs mit Chemikalien und Abfall näher betrachten. Vor diesem Hintergrund muss festgestellt werden, dass bei einigen traditionellen Druckverfahren scharfe Chemikalien wie Bleichmittel und Formaldehyd verwendet werden, die für die Umwelt und die Menschen, die mit ihnen arbeiten, schädlich sein können. In Anbetracht der globalen Wasserprobleme, insbesondere der Wasserknappheit und -verschmutzung, kann davon ausgegangen werden, dass die Druckbranche einen potenziell erheblichen Einfluss auf die globale Wasserverfügbarkeit und -qualität hat. Insbesondere die traditionellen Druckverfahren haben einen immensen Wasserverbrauch und einen hohen Abwasseranfall im Druckprozess. Chemikalien im Abwasser können das lokale Ökosystem oder die Menschen, die das Wasser zum Fischen, Waschen oder sogar Trinken nutzen, beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang ist es auch erwähnenswert, dass die Textil- und Bekleidungsindustrie für etwa 20 Prozent des weltweiten industriellen Wasserverbrauchs verantwortlich ist, und mit dieser Branche ist auch die Druckindustrie verbunden.

In diesem Zusammenhang kann kurz die Verbindung zu weiteren SDGs erwähnt werden, nämlich zu SDG 6 über Wasser und Sanitärversorgung und teilweise zu SDG 14 über Leben unter Wasser. Diese Verbindung kann besonders hervorgehoben werden, da bei einigen traditionellen Textildruckverfahren häufig Chemikalien verwendet werden, die die Wasserqualität und das Leben im Meer beeinträchtigen können, wenn sie in die Wasserversorgung gelangen. Eine detailliertere Übersicht über die Unterziele und Indikatoren für diese beiden Ziele finden Sie hier und hier. Da diese aggressiven Chemikalien in Flüsse oder andere Wasserquellen gelangen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie sogar Pflanzen und Tiere schädigen und möglicherweise in die Nahrungskette gelangen sowie den Betreiber schädigen, wenn sie nicht sorgfältig behandelt werden. Dies vorausgeschickt, können diese Auswirkungen auch mit dem SDG 3 über Gesundheit und Wohlbefinden in Verbindung gebracht werden.

Im Vergleich zu solchen potenziellen Auswirkungen des Druckgeschäfts auf die Umwelt stellt der digitale Textildruck eine nachhaltigere Druckmethode dar. Im Gegensatz zu herkömmlichen Druckverfahren werden beim digitalen Textildruck keine übermäßigen Mengen an Wasser benötigt, um z.B. Siebe und andere Geräte zu reinigen. Außerdem werden beim digitalen Textildruck Tinten auf Wasserbasis verwendet, die frei von schädlichen Chemikalien sind, was ihn zu einer sichereren und umweltfreundlicheren Option macht. Wenn man also den Schwerpunkt auf Chemikalien und Abfall legt, wie in Unterziel 12.4, ist der digitale Textildruck eine nachhaltigere Option im Vergleich zu traditionellen Druckmethoden. Durch die Einführung nachhaltigerer Druckmethoden kann die Druckindustrie einen Beitrag zu SDG 12 leisten und die Umweltauswirkungen der Textilindustrie verringern.

Wichtig ist, dass eine andere Sichtweise auf die SDGs und ihre Verbindung zum Privatsektor im Allgemeinen anerkannt wird. Der Rahmen der SDGs wurde von der Weltgemeinschaft mit Bedacht gewählt und steht für aktuelle und wichtige Angelegenheiten. Mit anderen Worten: Diese 17 Ziele wurden mit Verstand ausgewählt. Dies bringt uns zu einer manchmal vernachlässigten Tatsache: Neben dem Einfluss der Unternehmen auf die Umwelt kann die Umwelt auch die Unternehmen beeinflussen. Dies ist die so genannte Inside-Out- und Outside-In-Beziehung. Mit dem Fortschreiten des Klimawandels ist zu erwarten, dass die Auswirkungen auf die Umwelt immer umfassender werden, und die Unternehmen müssen sich an die Umweltrisiken anpassen und widerstandsfähig dagegen werden.

Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang das Thema Wasser ein wenig näher beleuchten. Man könnte sich fragen: Was ist für den Unternehmenssektor drin, wenn es um die eigene Beziehung zum Wasser geht, z.B. um Wasserverbrauch und Verschmutzung? Die Antwort ist, dass es wasserbezogene Risiken gibt, die den Unternehmenssektor beeinflussen können – zum Beispiel Wasserknappheit und ein möglicher Grenzwert für den Wasserverbrauch sowie die erhöhte Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen aufgrund des Klimawandels. Es liegt auf der Hand, dass diese Risiken große Auswirkungen auf die industrielle Produktion haben können – unter anderem. Anhand dieses Beispiels soll gezeigt werden, dass Umweltschutz und wirtschaftliche Interessen nicht unbedingt Gegensätze sind. Vielmehr unterstützt ein umweltbewusstes Verhalten die ökologischen Zusammenhänge, in denen der eigene Fortbestand gesichert wird. Eine Möglichkeit, einen Kompass für ein solches Handeln zu finden, ist die Agenda 2030 und ihre SDGs. Die SDGs sind also nicht nur ein Aufruf zum Handeln, sondern stellen auch Instrumente für ein Handeln in Richtung mehr Nachhaltigkeit dar, von denen die Wirtschaft selbst schließlich profitieren wird.